Siège de Paris : quelques petits combats d’avant-poste ont lieu. Une suspension des hostilités est décidée, à la demande d’un délégué de la société français de secours aux blessés, de trois heures à la nuit, pour relever les blesser et enterrer les morts.

Armée de la Loire : combat de Villepion

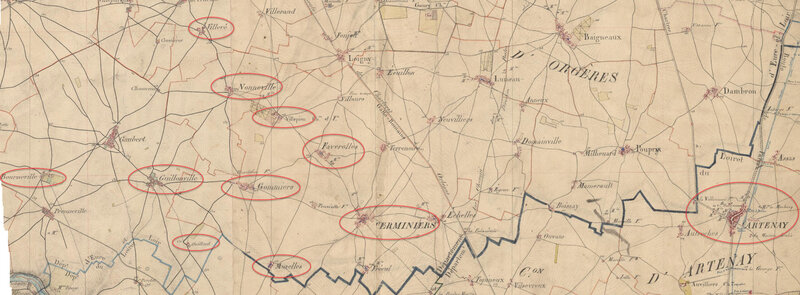

Un message arrivé par ballon au gouvernement l’informe de la sortie du général Ducrot la veille. Croyant qu’il est arrivé à Epinay et Longjumeau, ordre est donné de reprendre l’offensive pour obtenir avec l’aile gauche de l’armée de la Loire, ce que l’aile droite a raté à Beaune. Le 16e corps de Jauréguiberry repousse la division bavaroise de Von der Thann et la rejette au nord de Loigny. Les combats se déroulent sur les territoires de Villevé, Artenay, Guillonville, Gommiers, Faveroles, Nonneville, Terminiers, Muzelles, la ferme Gaillard et la ferme Bourneville. Les français perdent 1072 hommes.

Le froid est intense. L’hiver qui s’annonce glacial pointe son nez pour le grand malheur des mobiles, mal équipés. Les mobiles de la Haute-Loire n’ont que des pantalons et des blouses de toile pour se protéger du froid mordant des plaines de Beauce. Le témoignage d’un mobile de la Sarthe est édifiant sur l’état des troupes :

« Nous étions campés depuis une douzaine de jours dans un champ labouré, aux portes du village, presque sans paille, presque sans bois. Afin de nous procurer du combustible, des corvées partaient pour deux jours et ramenaient de la forêt d’Orléans, des chargements de bois vert, qui ne flambait pas mais qui, en revanche, nous aveuglait de fumée. Sous les tentes, tout baignait dans la boue. Nous passions la plupart des nuits assis sur nos sacs, la tête entre les genoux et nous nous levions le matin un peu plus fatigué que la veille. Les fusils, aux faisceaux, étaient dans un état déplorable : exposés le jour et la nuit à la pluie, la rouille les pénétrait, malgré nos soins, dans leurs parties essentielles ; à chaque prise d’armes, il fallait arracher les crosses d’une boue épaisse et malpropre. Nous n’avions rien de sec, ni sur nous-même, ni dans nos sacs pour nous changer ; l’humidité pénétrait tout, il fallait avoir une santé de fer pour résister. Chaque matin, il partait du régiment pour les ambulances jusqu’à trente à quarante malades…. Lorsque nous pouvions aller au village, nous nous entassions dans les auberges, dont les salles étaient alors transformées en tabagies et nous nous livrions à des orgies de café, de brûlots d’eau de vie, le tout accompagné de chants patriotiques…. Nous nous rencontrions là avec des amis, des camarades d’enfance, qui faisaient partie d’autres compagnies, et avec lesquels nous parlions du pays, de nos familles, des êtres chers laissés au foyer ; c’était un vrai bonheur, et nous nous attendrissions à ces pensées. Et puis, nous fraternisions aussi avec nos camarades de l’armée, les cavaliers, les artilleurs, les chasseurs à pied, et surtout avec nos voisins de brigade, les braves lignards du 37e de marche, de véritables amis pour les moblots du 33e… Ce fut pendant notre séjour au camp que nous reçûmes enfin des capotes, réclamées depuis si longtemps par notre colonel, qui nous permirent de braver moins péniblement les rigueurs de la saison ; par malheur, elles manquaient de boutons pour la plupart. Ceux qui reçurent des capotes munies de boutons les répartirent équitablement avec les camarades moins bien partagés, puis, il s’établit une espèce de marché ou de petite bourse aux boutons d’uniforme. Les lignards des régiments voisins nous offrirent ceux qu’ils possédaient en surplus l’offre et la demande régularisaient les cours, comme dans toute sorte de marché, et au prix de 25 centimes la pièce, on pouvait s’en procurer en quantité suffisante, mais quelle variété de numéros !! Cependant, malheur aux étourdis qui abandonnaient leurs capotes un instant, il était rare s’il n’y manquait pas quelques boutons – ce fut la cause de nombreux horions, de luttes homériques. »

Au matin du 1er décembre, les hommes partent au combat.

Au 75e mobile (Maine-et-Loire et Loir-et-Cher), le combat se déroule à Faverolles. Ils reçoivent l’ordre d’enlever le village à l’ennemi. C’est la première fois que les mobiles vont au feu. Arrivés à portée de la fusillade, chaque bataillon déploie une compagnie de tirailleurs, sans arrêter sa marche. Les obus passent au-dessus de la première ligne, les tirailleurs engagent le feu. L’avancée est lente mais continue. Les petits plis du terrain forment des abris temporaires pendant cette marche en avant. Il est près de quatre heures du soir, la nuit va tomber. Les mobiles ne sont plus qu’à deux cents mètres de leur cible et le lieutenant-colonel fait sonner la charge. Les tirailleurs entrent dans le village, suivis par leur bataillon. Les maisons sont fouillées, et, dès qu’ils le peuvent, les mobiles éteignent les incendies allumés par les prussiens. Ils vont cantonner là. Le 3e bataillon, mobiles du Maine-et-Loire, à perdu quatorze mobiles : sept tués, François Joseph Chenuau, François Jacques Chesneau, Pierre Gastineau, Pierre Gobin, Charles Oger, Eugène Patureau, Pierre Sorin, six blessés : François orné, Auguste Dersoir, Jean Duveau, Louis Richard, Louis Royer, Jean Baptiste Verger, et un disparu, René Lecourt, blessé pendant le combat, qui ne sera pas retrouvé.

A Villepion, où se sont battus les mobiles de la Sarthe (33e mobile), les hommes se retrouvent à cantonner dans le parc du château. La curiosité fait se promener l’un d’eux, qui assiste alors à un spectacle qu’il n’oubliera jamais

« Dans la grande cour de la ferme, des morts étaient étendus à terre, alignés le long d’un mur. C’étaient des bavarois et presque tous avaient les pieds nus. Des écuries situées en face s’échappaient des plaintes et des cris de douleurs ; j’y jetai un regard, quelques bougies faisaient tous les frais de l’éclairage ; des blessés ennemis se trouvaient là, entassés ; il en avait peut-être une centaine que des chirurgiens français et allemands pansaient. Les habitations des fermiers, les grandes étaient également occupées par des blessés, il y en avait partout ; et partout, le long des bâtiments, on voyait des armes déposées en tas : fusils, baïonnettes, ceinturons, cartouchières, havresacs, sans compter les casques bavarois, en cuir bouilli, à lourdes chenilles noires, … plusieurs chasseurs à pied étaient occupés à chausser les bottes prises sur les morts, ce qui m’expliquait cette particularité des cadavres sans souliers que j’avais remarqué. … nos officiers nous engageaient eux-mêmes à remplacer de cette façon nos chaussures usées, quand l’occasion s’en présentait. » Le conteur se contentera se prendre un ceinturon, à un sous-officier, pour remplacer le sien abîmé. Il le lèguera au curé de Loigny, pour son musée.

L’ambulance n°7, sous les ordres du docteur Després, de la faculté de médecine de Paris, est à Terminiers, Patay, Faverolles, Huisseau, Meung, Beaugency. Elle évacue ses blessés sur Blois.

Pendant ce temps, une section de l’ambulance de Woolwich, venue d’Angleterre, sous la direction du docteur Guy, se place sous les ordres du prince de Hesse, à Beaune-la-Rolande, pour porter secours aux blessés français restés dans la ville. Une autre section s’occupe des blessés laissés à Pithiviers et de l’ambulance du château de Blois.

A l’Est, Garibaldi, revenant de Dijon, fait subir un échec à la brigade badoise Keller qui le serre de trop près, au combat d’Autun.

A Belfort, le froid est de plus en plus vif, les températures descendent en dessous de zéro. De nombreux de petite vérole et de fièvre typhoïde se déclarent dans la place forte.

A Montmedy, les prussiens cantonnés à Thonne-la-Long sont victime d’une épidémie, qui, si elle ne les décime pas, va faire des ravages sur la population, pendant longtemps.

Christine Lescène - Le Blog d'une Généalogiste - 1 décembre 2020