A Paris, les décès de la semaine s’élèvent à 1610 morts dont 311 par la variole.

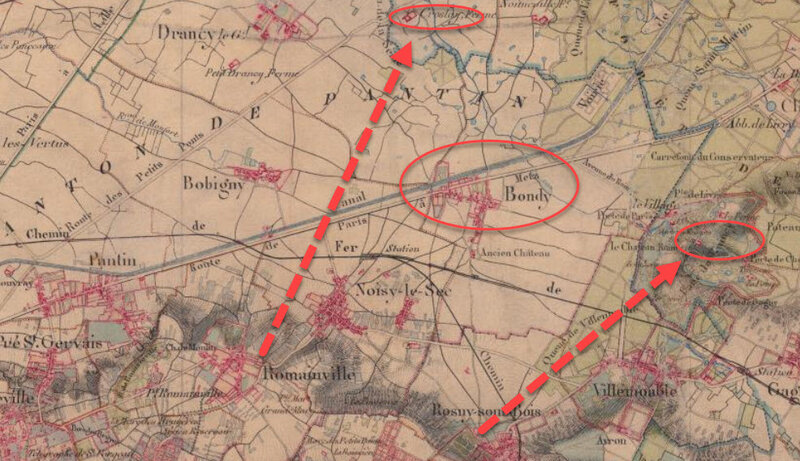

Des habitants de tous horizons sortent pour ramasser ce qu’ils peuvent de récoltes, dans la plaine de Bondy et aux environs de Bobigny. Les mobiles du Finistère et du Nord, ainsi que l’infanterie de marine et de ligne assurent leur protection. L’artillerie de Romainville, par ses tirs, réussit à chasser les prussiens de la ferme de Graulay tandis que celle de Noisy pulvérise le camp retranché du pont de la Poudrette et dans la maison grise et celle de Rosny les contient dans le village du Raincy.

Profitant des tirs de l’artillerie française, les éclaireurs de la Seine, sous les ordres du colonel Lafon, quittent le village de Bondy et engage le combat avec les prussiens embusqués de l’autre côté du canal de l’Ourcq. Une escouade de charpentiers de marine, sous les ordres de M. Germain, enseigne de vaisseau, est allée, sous le feu des combats, couper une vingtaine d’arbres, à cinq cents mètres à peine de l’ennemi. Ces arbres empêchaient les bastions de voir et viser le camp retranché prussien.

A trois heures et demie, les prussiens dressent le pavillon blanc. Les éclaireurs de la Seine et les forts cessent le feu pour que les morts et les blessés soient enlevés par les deux camps. Le capitaine Burtin, des éclaireurs de la Seine a été tué à cent mètres des lignes ennemies. Un éclaireur est tombé en construisant une barricade en avant du village. Trois éclaireurs et deux matelots charpentiers ont été blessés. Charles Augustin Landart, dix-neuf ans, natif de Sedan, éclaireur de la Seine, perd l’usage de son bras droit après une fracture comminutive de l’humérus droit, une fracture de la 7e côte et une plaie pénétrante de poitrine, par coup de feu.

Ce 15 octobre, la redoute de la Faisanderie, au nord de Champigny et un autre poste, au four à Chaux, tenus par les prussiens, sont la cible d’obus français.

En Normandie, après le combat d’Ecouis, les prussiens arrivent en force avec deux pièces de canon, sur les hauteurs des Andelys. Ils entrent dans la ville, pensant y trouver les mobilisés convoqués au chef-lieu de canton pour leur conseil de révision. Mais le sous-préfet, prévenu à temps, en a annulé l’ordre. Les prussiens ne trouvent que ce dernier, qui est emmené prisonnier à Gisors. Il sera libéré le soir-même.

A Soissons, il fait froid, le temps est couvert et pluvieux. Les allemands ne commencent leurs tirs qu’à sept heures du matin, auxquels l’artillerie française répond. Tout tremble en ville, les vitres des maisons, les maisons elles-mêmes. Un feu nourri et soutenu dure toute la journée.

A huit heures du matin, un obus tombe dans la rue Saint-Martin. Cent mètre plus loin, un de ses éclats atteint un passant, lui brisant la jambe. En plus des cibles habituelles que les prussiens pilonnent depuis trois jours, ce quatrième jour de bombardement, ils vivent également des parties de la ville, épargnées jusqu’alors. Les bombes écrasent, broient tout sur leur passage, allument des incendies.

La réponse française est tout aussi violent, plus violente encore que les jours précédents.

Soissons souffre. Tous les quartiers du sud et du sud-ouest, déjà atteints les jours précédents, la partie Nord sont très abîmés. Tout le quartier Saint-Christophe, la rue des Rats et les rues adjacentes sont criblées d’obus. Un incendie éclate à l’évêché, un autre tout près de la cathédrale. Celui de l’arsenal, à peine éteint, est rallumé, encore et encore. A la petite caserne où une ambulance est installée, un obus tombe dans une des salles du rez-de-chaussée, tuant et blessant plusieurs malades. Une quinzaine d’habitants sont touchés. Dans le magasin de Poteries, verreries et faïcences de M. Philippot, toute sa marchandise est réduite en miette. La liste des maisons et bâtiments détruits est sans fin. Les quartiers Saint-Christophe et Saint-Martin sont en ruines, ruines fumantes. Les rues sont quasi impraticables, envahies par les débris de toutes sortes, tombés des maisons. Il n’y a pas âme qui vive dans ces rues, exceptés les pompiers qui courent d’un incendie à l’autre, et les brancardiers, qui transportent les blessés et les mourants jusqu’aux ambulances.

Ils font les seuls bruits humains dans la ville, étouffés par le sifflement strident des obus, les détonations et les explosions des maisons touchées.

Les artilleurs français rendent coup pour coup, malgré les pertes qu’ils subissent. A la 1ère batterie bis du 8e deux maréchaux-des-logis sont tués, le capitaine et un brigadier sont blessés, les affûts sont brisés, les canons démontés. Elle a tenu, quatre vingt quatre heures durant, sous les ordres du lieutenant Josset.

Les habitants n’en peuvent plus. Ils veulent faire plier le colonel de Noue et le forcer à capituler. La ville est en grande partie détruite. A l’Hôtel-Dieu et dans les ambulances, plus de cinq cents blessés et malades sont entassés dans les caves, les uns sur les autres, avec les enfants et les vieillards. A Saint-Léger, cent cinquante blessés sont entassés dans la crypte. Les militaires n’ont plus de logement. Après la blessure du major Denis qui a dû céder son commandement du 15e de ligne, plus personne ne dirige réellement ses hommes. Les deux bataillons de mobile n’ont plus d’officiers supérieurs, l’arsenal est en partie incendié, l’artillerie ne va bientôt plus avoir de matériel pour fonctionner, l’alimentation des troupes est presque interrompue, plusieurs boulangers ayant été tués ou blessés.

Le lieutenant-colonel de Noue ne désespère pas de voir arriver des renforts. Pour cela, il a envoyé le lieutenant-colonel Carpentier, des mobiles, à Lille. Mais rien ne vient. Le constat est terrible. Le capitaine de la batterie de ligne est blessé, deux de ses maréchaux-des-logis sont tués, un maréchal-des-logis chef des mobiles du nord est mort, trente-cinq à quarante artilleurs sont morts ou hors de combat. Le commandant Roques-Salvaza dresse ce terrible inventaire au command de la place. De Noue décide donc, la mort dans l’âme, d’envoyer le commandant Mosbach comme parlementaire pour proposer la reddition. Entre cinq et six heures du soir, l’ordre de cesser le feu est donné sur les remparts. La bataille d’artillerie de Soissons est terminée.

A Neuf-Brisach, les troupes françaises ont décidé de chasser les troupes prussiennes qui ont investi les villages de Weckolsheim et de Wolfgantzen.

Le bataillon des mobiles du Rhône doit attaquer Wolfgantzen pendant que des compagnies de ligne et du 3e bataillon des mobiles du Haut-Rhin se chargent de Weckolsheim. Pendant ces attaques, qui ne sont, en réalité, que des diversions, deux compagnies du 2e mobile du Haut-Rhin accompagnés de sapeurs du génie, doivent détruire la maison éclusière sur le canal du Rhône au Rhin. Cette maison sert d’abri à un poste prussien, gênant pour les troupes françaises. Au cas où, l’artillerie de la place forte est prête à ouvrir le feu sur d’éventuelles troupes prussiennes de renfort.

Il fait nuit, et un brouillard épais entoure les soldats français qui font mouvement vers leur objectif. Les sentinelles prussiennes donnent l’alarme et la fusillade commence. Dès l’arrivée des français, les prussiens en faction dans la maison de l’éclusière la quittent. Les sapeurs du génie l’incendient immédiatement.

Malheureusement, le brouillard n’est pas du côté des français, mais du côté des prussiens qui en profite pour arriver de toutes parts. Les troupes françaises doivent battre en retraite sans avoir pu achever la destruction de leur cible. Quarante hommes sont hors de combat. Quelques mobiles du Rhône et quelques francs-tireurs, presque tous blessés, sont capturé.

Cette attaque est un succès, dans le sens où, se rendant compte de leur vulnérabilité, les prussiens reculent leurs lignes. Cela permet aux nouvelles d’arriver jusqu’à la place forte, ainsi que des provisions fournies par les villages abandonnés par les prussiens.

A Verdun, troisième jour de bombardements.

Christine Lescène - Le Blog d'une Généalogiste - 15 octobre 2020